2025年度運動器認定理学療法士臨床認定カリキュラム教育機関研修会を開催致します。

熊本機能病院、成尾整形外科病院、東京整形外科ひざ・こかんせつクリニックの認定理学療法士を講師に迎え、専門的で実践的な研修会となっています。

対面研修会では実技講習を交えて、明日からの臨床に役立つ内容となっております。

是非多くの皆様のご参加をお待ちしております。参加ご希望の方は、下記要綱をご確認の上お申し込み下さい。

お申し込みは募集要項のURLもしくはQRコードからお願いいたします。

【日程】

オンライン :①2025年10月5日(日曜)、②11月1日(土曜)、③2日(日曜)

対面 :④2025年12月6日午後(土曜)、⑤12月7日午前(日曜)

【時間】①~③9:00~17:50、④13:00~17:50、⑤9:00~12:10

【形式】オンライン(LIVE配信)および対面研修

【定員】15名(定員になり次第締め切ります)

【受講費】 25,000円

【受講対象】登録理学療法士を取得されている方

【申し込み締め切り】2025年9月14日(日曜)*定員になり次第締め切ります

受講スケジュール

募集要項

お問い合わせ先:熊本機能病院 総合リハビリテーション部 理学療法課

担当:今屋将美

E-mail:imayamasami@yahoo.co.jp

電話:096-345-8111(代表)内線1856(外来リハビリテーション室)

総合リハビリテーション部

令和6年12月7日〜8日に、文京学院大学学長福井勉先生に

『バイオメカニクスの基礎と皮膚運動学の臨床実践』というテーマで

ご講義いただきました。

1日目は座学で、バイオメカニクスの基本的な概念や皮膚運動学について説明していただきました。特に、人体の動きに関する力学的な理解が、患者さんへの治療やアプローチにどのように活かされるのかを具体的な例を交えて学ぶことができました。臨床での応用が一層明確になったと感じています。

2日目は実技の時間をいただき、皮膚運動学について教えていただきました。皮膚の誘導一つで身体の動きが大きく変化することを目の当たりにしました。触り方の重要性を改めてしることができました。

学んだ技術や理論を踏まえ、今後の臨床に生かし、患者さん一人ひとりに対してより個別化された治療を行っていきたいと考えています。

最後に福井先生には今回の貴重な学びの機会を提供していただき、心より感謝申し上げます。

『バイオメカニクスの基礎と皮膚運動学の臨床実践』というテーマで

ご講義いただきました。

1日目は座学で、バイオメカニクスの基本的な概念や皮膚運動学について説明していただきました。特に、人体の動きに関する力学的な理解が、患者さんへの治療やアプローチにどのように活かされるのかを具体的な例を交えて学ぶことができました。臨床での応用が一層明確になったと感じています。

2日目は実技の時間をいただき、皮膚運動学について教えていただきました。皮膚の誘導一つで身体の動きが大きく変化することを目の当たりにしました。触り方の重要性を改めてしることができました。

学んだ技術や理論を踏まえ、今後の臨床に生かし、患者さん一人ひとりに対してより個別化された治療を行っていきたいと考えています。

最後に福井先生には今回の貴重な学びの機会を提供していただき、心より感謝申し上げます。

今回は「エビデンスに基づいた認知症リハビリテーション」というテーマで、

大阪公立大学医学部リハビリテーション科田中寛之先生にご講義頂きました。

1日目は認知症についての基礎知識と、認知症の方への基本となる接し方についてご講義頂きました。

認知機能が低下している方の行動は、医療者から見れば問題行動として捉えられがちです。

しかし、その人が様々な経験から学んだ行動や記憶から呼び起こされた意味のある行動として捉えることが大切です。

こういったケアの考え方が「パーソンセンタードケア」であり、

認知症の方の視点に立って考え、リハビリテーションを行うことが大切であることを学びました。

2日目は認知機能、ADL、行動心理症状についてケースを用いて具体的なアプローチの考え方を学びました。

認知機能低下が招くADL障害が起こるタイミングの評価を行い、覚醒がよい時間帯に介入することや

不穏になる前の時間帯に介入することでストレス軽減になり、生活リズムの改善の一助となることを教わりました。

今回学んだことから、認知症に対してエビデンスを元に分析する視点を持ち、

真の意味で患者さんを中心としたチーム医療の実践を目指していきたいと感じました。

作業療法士 中嶋悠太

令和5年9月16日、11月29日に第43回総合リハビリテーションセンター研修会をオンラインで開催しました。

今回は、「脳の可塑(弾塑)性とリハビリテーション」というテーマで、

畿央大学大学院 健康科学部理学療法学科教授 ニューロリハビリテーション研究センター長である

森岡周先生にご講義いただきました。

1日目は脳神経が可塑的に変化することと、脳損傷後の運動機能回復のメカニズムについてご講義いただきました。

中枢神経系の回復のタイプやメカニズムを細胞レベルの変化から学ぶことが出来ました。

2日目はより臨床場面にそくした講演をしていただき、急性期から維持期までの回復過程に沿って

どのような考え方でリハビリテーションを行っていくのかを学ぶことが出来ました。

特に運動学習をより効率の良いものにするために、感覚入力や運動イメージをうまく利用していくことが大切だということが勉強になりました。

これからも患者様の日常生活動作の獲得、社会参加への復帰の一助となれるように研鑽を行っていきたいと思います。

理学療法士 井川 拓海

今回は、「脳の可塑(弾塑)性とリハビリテーション」というテーマで、

畿央大学大学院 健康科学部理学療法学科教授 ニューロリハビリテーション研究センター長である

森岡周先生にご講義いただきました。

1日目は脳神経が可塑的に変化することと、脳損傷後の運動機能回復のメカニズムについてご講義いただきました。

中枢神経系の回復のタイプやメカニズムを細胞レベルの変化から学ぶことが出来ました。

2日目はより臨床場面にそくした講演をしていただき、急性期から維持期までの回復過程に沿って

どのような考え方でリハビリテーションを行っていくのかを学ぶことが出来ました。

特に運動学習をより効率の良いものにするために、感覚入力や運動イメージをうまく利用していくことが大切だということが勉強になりました。

これからも患者様の日常生活動作の獲得、社会参加への復帰の一助となれるように研鑽を行っていきたいと思います。

理学療法士 井川 拓海

令和5年8月4日・5日の2日間でに第42回総合リハビリテーションセンター研修会をオンラインで開催しました。

今回は『肩関節リハビリテーション最前線』というテーマで、東北大学病院診療技術部リハビリテーション部門 部門長の村木孝行先生にご講義いただきました。

1日目は肩関節の解剖・運動学、患者様の多様性・機能障害の原因の多層性に対する検査・評価についてご講義いただきました。

特に肩甲上腕関節の運動が、上腕骨の回旋、隣接する関節や姿勢の影響などで変化するということを学びました。

2日目は原因の多層性に対する評価や評価結果に基づいた治療アプローチの方法を具体的に示していただきました。

臨床でよくみられる肩挙上時痛を分類し、機能低下の原因を特定するための評価、原因特定後の治療アプローチについて動画を交えて、わかりやすく説明していただきました。

村木先生のわかりやすい講義のおかげで、複雑で苦手意識のある肩関節に対して非常に興味深く、また腑に落ちる内容ですぐに臨床応用できるものばかりでした。

今回の講義で学んだことを実践し、患者様にさらに質の高いリハビリテーションを提供できるように今後も研鑽を積んで参ります。

文責:総合リハビリテーション部 理学療法士 莟祐弥

今回は『肩関節リハビリテーション最前線』というテーマで、東北大学病院診療技術部リハビリテーション部門 部門長の村木孝行先生にご講義いただきました。

1日目は肩関節の解剖・運動学、患者様の多様性・機能障害の原因の多層性に対する検査・評価についてご講義いただきました。

特に肩甲上腕関節の運動が、上腕骨の回旋、隣接する関節や姿勢の影響などで変化するということを学びました。

2日目は原因の多層性に対する評価や評価結果に基づいた治療アプローチの方法を具体的に示していただきました。

臨床でよくみられる肩挙上時痛を分類し、機能低下の原因を特定するための評価、原因特定後の治療アプローチについて動画を交えて、わかりやすく説明していただきました。

村木先生のわかりやすい講義のおかげで、複雑で苦手意識のある肩関節に対して非常に興味深く、また腑に落ちる内容ですぐに臨床応用できるものばかりでした。

今回の講義で学んだことを実践し、患者様にさらに質の高いリハビリテーションを提供できるように今後も研鑽を積んで参ります。

文責:総合リハビリテーション部 理学療法士 莟祐弥

2023年度の運動器認定理学療法士臨床認定カリキュラム教育機関研修会を計画しております。

今年度は現地でのオンラインライブ配信と対面研修での研修会を企画しています。

下記要綱をご確認の上、是非ご参加下さい。参加ご希望の方はページ下部の募集要項よりお申し込みください。

【日程】

オンライン : ①2023年10月1日(日曜)、②11月4日(土曜)、③5日(日曜)

対 面 : ④2023年12月2日午後(土曜)、⑤3日午前(日曜)

【時間】①~③9:00~17:50、④13:00~17:50、⑤9:00~12:10

【形式】オンライン(LIVE配信)および対面研修

【定員】20名(定員になり次第締め切ります)

【受講費】 25,000円

【受講対象】登録理学療法士を取得されている方

受講スケジュール2023 募集要項2023

お問い合わせ先:熊本機能病院 総合リハビリテーション部 理学療法課

担当:今屋将美

E-mail:imayamasami@yahoo.co.jp

電話:096-345-8111(代表)内線1856

今年度は現地でのオンラインライブ配信と対面研修での研修会を企画しています。

下記要綱をご確認の上、是非ご参加下さい。参加ご希望の方はページ下部の募集要項よりお申し込みください。

【日程】

オンライン : ①2023年10月1日(日曜)、②11月4日(土曜)、③5日(日曜)

対 面 : ④2023年12月2日午後(土曜)、⑤3日午前(日曜)

【時間】①~③9:00~17:50、④13:00~17:50、⑤9:00~12:10

【形式】オンライン(LIVE配信)および対面研修

【定員】20名(定員になり次第締め切ります)

【受講費】 25,000円

【受講対象】登録理学療法士を取得されている方

受講スケジュール2023 募集要項2023

お問い合わせ先:熊本機能病院 総合リハビリテーション部 理学療法課

担当:今屋将美

E-mail:imayamasami@yahoo.co.jp

電話:096-345-8111(代表)内線1856

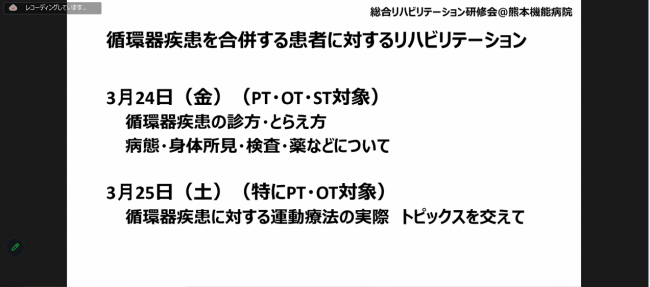

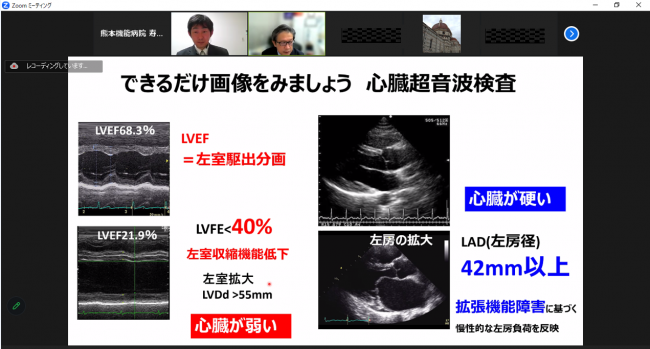

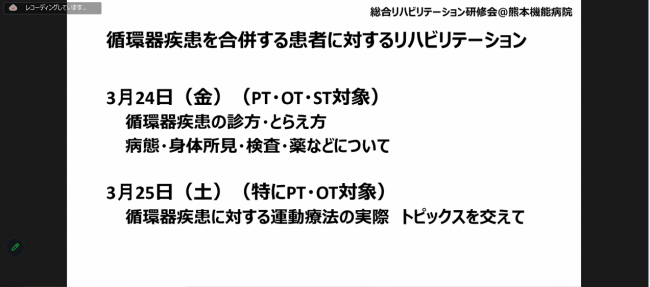

3月24・25日の2日間で第41回総合リハビリテーションセンター研修会をZOOMで開催しました。

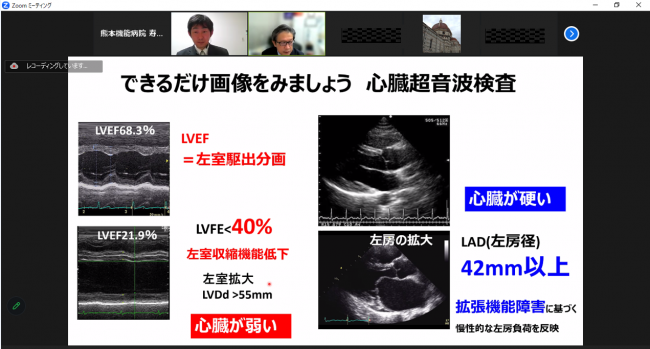

今回は『循環器疾患を合併する患者に対するリハビリテーション』というテーマで、順天堂大学保健医療学部理学療法学科教授/順天堂大学医学附属順天堂医院リハビリテーション室室長補佐の高橋哲也先生にご講義いただきました。

症状の把握や運動療法の基準など、循環器疾患の診方や身体所見・検査等の解釈、運動療法の実際、更には先生の取り組まれている最新の知見など教えていただきました。また、高齢患者さんの退院に向けた運動プログラムの考え方、評価すべき点も勉強になりました。すぐにでも実践できることばかりで、大変参考になりました。

今回の研修で学んだことを、日々のリハビリに活かしていけるようにスタッフ一同努力を続けて参ります。

高橋先生、お忙しい中大変ありがとうございました。

総合リハビリテーション部 理学療法課 龍佳那恵

今回は『循環器疾患を合併する患者に対するリハビリテーション』というテーマで、順天堂大学保健医療学部理学療法学科教授/順天堂大学医学附属順天堂医院リハビリテーション室室長補佐の高橋哲也先生にご講義いただきました。

症状の把握や運動療法の基準など、循環器疾患の診方や身体所見・検査等の解釈、運動療法の実際、更には先生の取り組まれている最新の知見など教えていただきました。また、高齢患者さんの退院に向けた運動プログラムの考え方、評価すべき点も勉強になりました。すぐにでも実践できることばかりで、大変参考になりました。

今回の研修で学んだことを、日々のリハビリに活かしていけるようにスタッフ一同努力を続けて参ります。

高橋先生、お忙しい中大変ありがとうございました。

総合リハビリテーション部 理学療法課 龍佳那恵

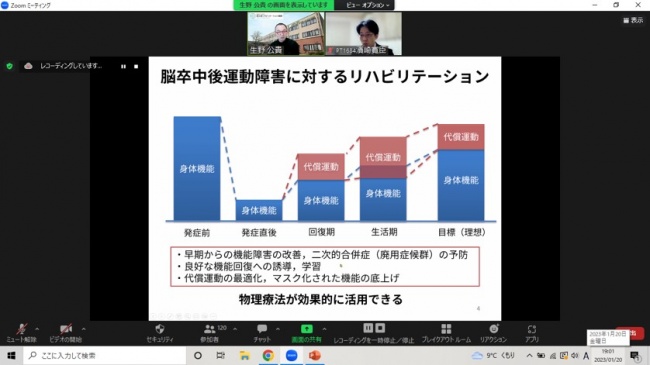

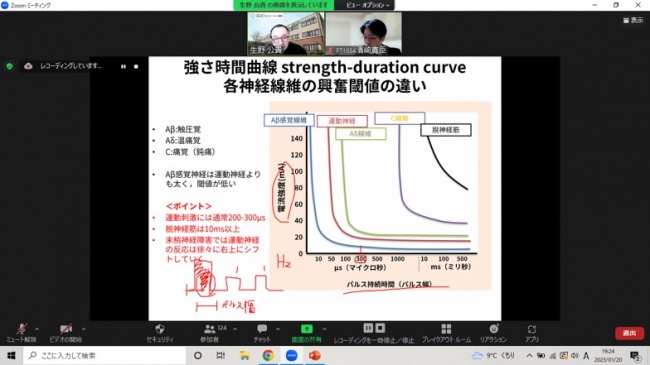

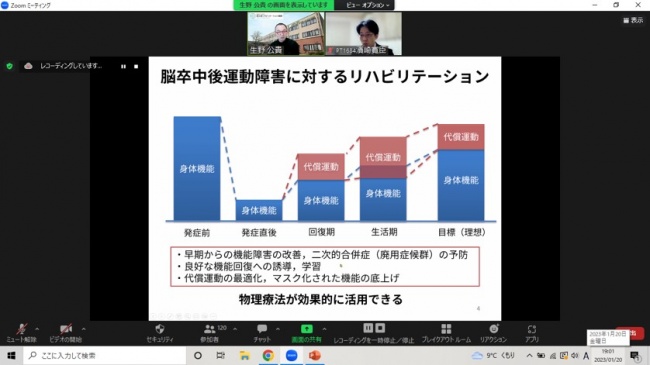

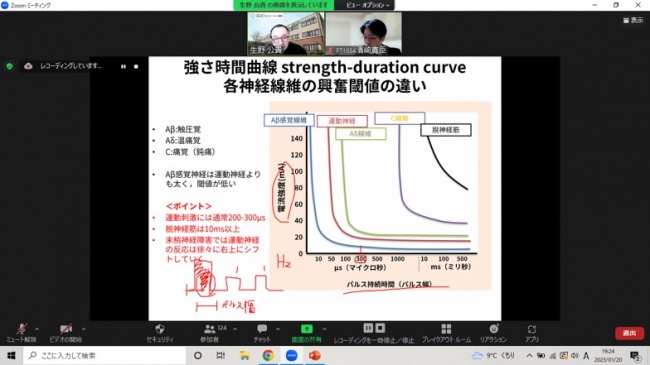

今回、西大和リハビリテーション病院 リハビリテーション部 技師長 理学療法士 生野公貴先生をお迎えし、「神経リハビリテーションにおける物理療法と運動療法の治療戦略」というテーマで、2日間に渡りZOOMでご講演頂きました。

電気刺激を中心とした物理療法の意義、文献や客観的なデータをもとに電気刺激が与える効果をご教示していただきました。上肢・下肢・嚥下それぞれに対して、症例を通して具体的な介入方法を機器のパラメータや動画等で分かりやすく学ぶことできました。どの部位も共通として、課題特異的なトレーニングに物理療法を併用していくことが効率的かつ効果的に結果が出ており、今後の臨床活動に活かせる内容でした。

生野先生のご講演では、どのような症例に対しても、予後予測や評価、効果判定を必ず行っているのが印象的でした。ただ対症療法的に治療機器を使用するのではなく、病態を考察し評価、治療を繰り返すことの大切さを改めて学びました。

生野先生はお忙しい中にも関わらず、ご講演の予定時間を超過しても、私たちの質問に快くご回答していただき、今回は本当にありがとうございました。

今回の講義をしっかりと臨床に活かし、患者様により良いリハビリを提供ができるように努めていきます。

総合リハビリテーション部 理学療法士 寺口拓真

電気刺激を中心とした物理療法の意義、文献や客観的なデータをもとに電気刺激が与える効果をご教示していただきました。上肢・下肢・嚥下それぞれに対して、症例を通して具体的な介入方法を機器のパラメータや動画等で分かりやすく学ぶことできました。どの部位も共通として、課題特異的なトレーニングに物理療法を併用していくことが効率的かつ効果的に結果が出ており、今後の臨床活動に活かせる内容でした。

生野先生のご講演では、どのような症例に対しても、予後予測や評価、効果判定を必ず行っているのが印象的でした。ただ対症療法的に治療機器を使用するのではなく、病態を考察し評価、治療を繰り返すことの大切さを改めて学びました。

生野先生はお忙しい中にも関わらず、ご講演の予定時間を超過しても、私たちの質問に快くご回答していただき、今回は本当にありがとうございました。

今回の講義をしっかりと臨床に活かし、患者様により良いリハビリを提供ができるように努めていきます。

総合リハビリテーション部 理学療法士 寺口拓真

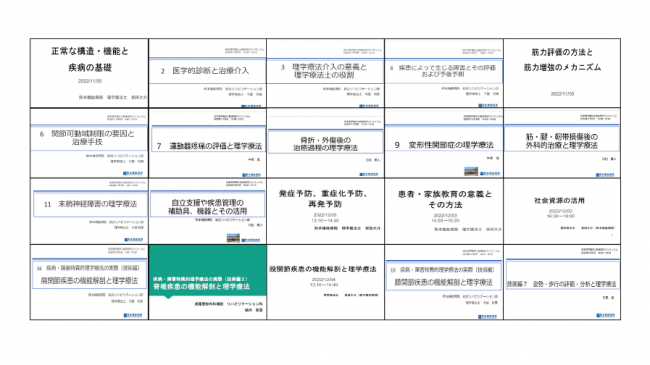

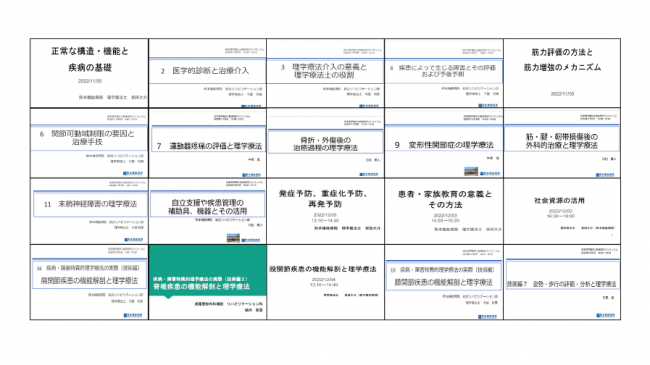

2022年11月4日~5日、12月3日~4日に運動器認定理学療法士臨床認定カリキュラム教育機関研修会(熊本機能病院)をオンラインにて開催しました。講師は当院理学療法士の坂田、今屋、牛島、元松、さらに成尾整形外科病院の城内若菜先生をお迎えして行われました。講義内容は基礎医学的な内容から、各種運動器疾患に対する診断、評価、治療に加えて自立支援、患者家族教育、社会資源の活用など多岐にわたって網羅されています。本研修により運動器にかかわる領域は幅広く対応できるようになると思われます。

研修の総時間は30時間という過酷なものでしたが、全国から参加された方々は大変熱心に聴講していただきました。準備した我々も勉強になり、受講生の皆様にも多大にご協力いただき感謝しています。

本研修会は日本理学療法士協会に承認された運動器認定理学療法士取得を目指す方のための必須研修会です。取得を目指す方は、来年も当院主催で開催予定ですので、奮ってご応募ください。運動器理学療法の質向上に向けて、一緒に勉強していきましょう。今後ともよろしくお願い致します。

#熊本機能病院

#リハビリ

#理学療法士

#運動器認定理学療法士

#認定理学療法士

#運動器

#運動器認定理学療法士臨床認定カリキュラム教育機関

研修の総時間は30時間という過酷なものでしたが、全国から参加された方々は大変熱心に聴講していただきました。準備した我々も勉強になり、受講生の皆様にも多大にご協力いただき感謝しています。

本研修会は日本理学療法士協会に承認された運動器認定理学療法士取得を目指す方のための必須研修会です。取得を目指す方は、来年も当院主催で開催予定ですので、奮ってご応募ください。運動器理学療法の質向上に向けて、一緒に勉強していきましょう。今後ともよろしくお願い致します。

#熊本機能病院

#リハビリ

#理学療法士

#運動器認定理学療法士

#認定理学療法士

#運動器

#運動器認定理学療法士臨床認定カリキュラム教育機関

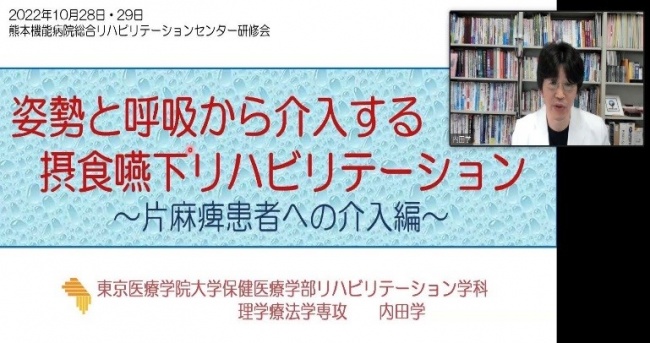

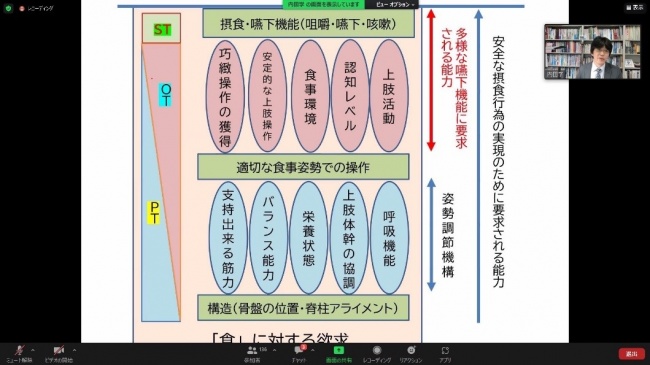

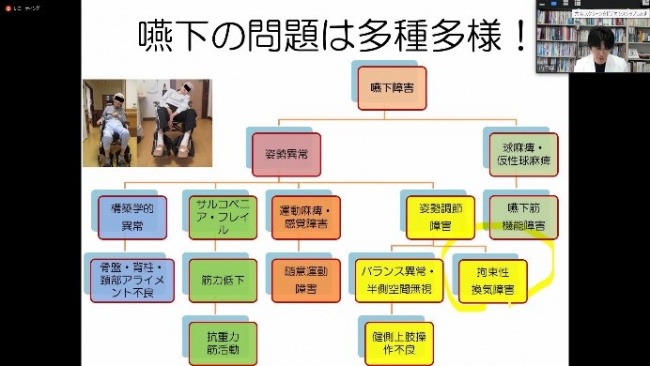

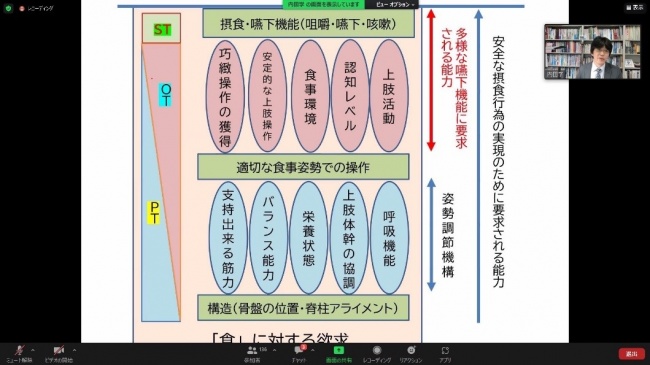

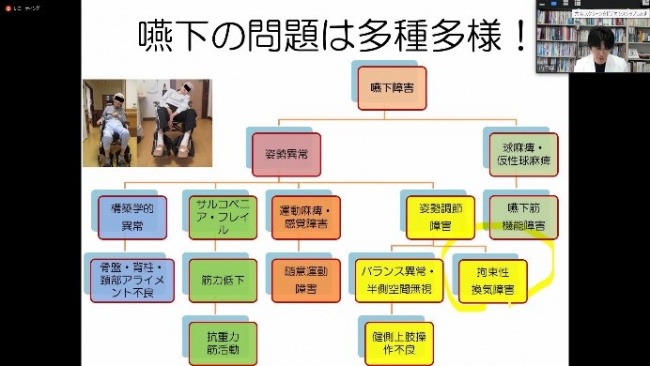

今回は『姿勢と呼吸から介入する摂食嚥下リハビリテーション』と題し、東京医療学院大学准教授の内田学先生にご講義いただきました。

研修会では、嚥下に携わる姿勢のほか、多職種連携について詳しく教えていただきました。

私たちの臨床の疑問に親身にアドバイスしてくださり非常に参考になりました。

今回の研修で学んだことを、リハビリテーションに活かしていけるように、スタッフ一同努力を続けて参ります。

内田先生、お忙しい中ありがとうございました。

研修会では、嚥下に携わる姿勢のほか、多職種連携について詳しく教えていただきました。

私たちの臨床の疑問に親身にアドバイスしてくださり非常に参考になりました。

今回の研修で学んだことを、リハビリテーションに活かしていけるように、スタッフ一同努力を続けて参ります。

内田先生、お忙しい中ありがとうございました。