こんにちは、広報スタッフです。

栄養部からうれしいエピソードが届きましたので、ご紹介いたします。

●食札が・・・

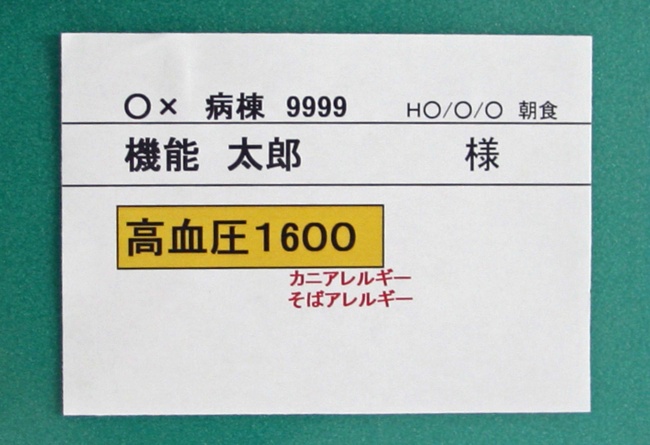

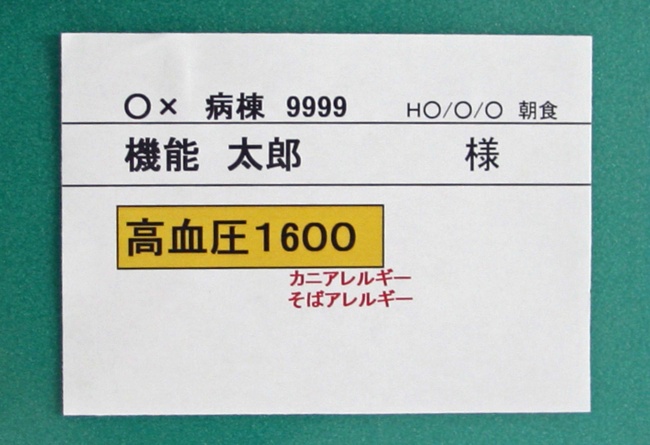

病院の食事には皆さんお一人お一人の名前が入った「食札」が添えられています。

これには病棟やお名前だけでなく<常食>、<高血圧食>といった食事の内容、アレルギーなどの禁止項目など、配膳間違いをおこさないようにするためのものです。

当院の食札は横10センチ、縦7センチの名刺より二回りくらい大きなサイズです。

↓これが食札(見本です)

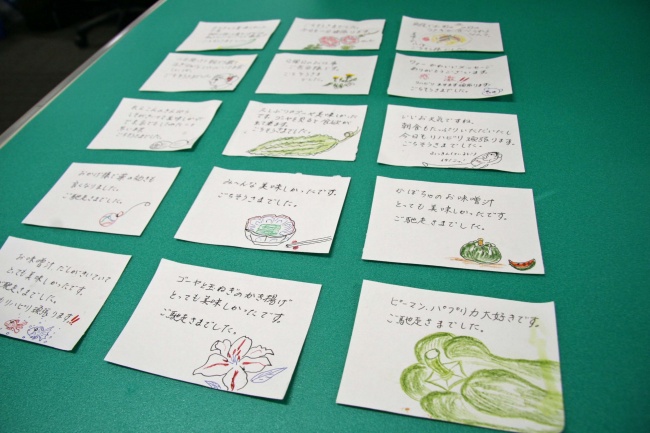

その食札が、とても素敵な「絵手紙」になって戻ってくるというのです。

紙で出来ているので、用紙の裏を利用して書かれています。

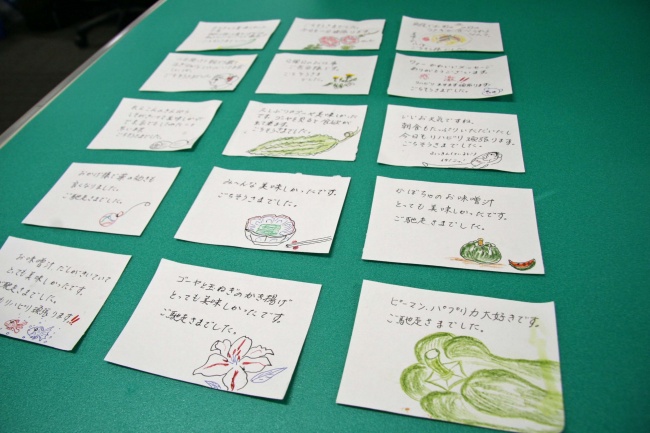

こちらが届いた絵手紙・・・。

*許可を頂いて掲載しています。

コメントと絵が添えられていて気持ちが伝わってきます。

食材のこと、味付けのこと。なかには、「朝ドラを見て泣きながら食べてます~。」のコメントや「自宅が恋しくなってきた~。」と、ご入院中のお気持ちまで・・・。

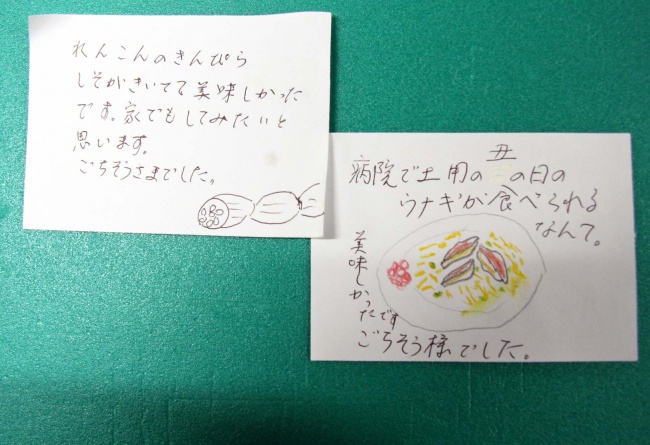

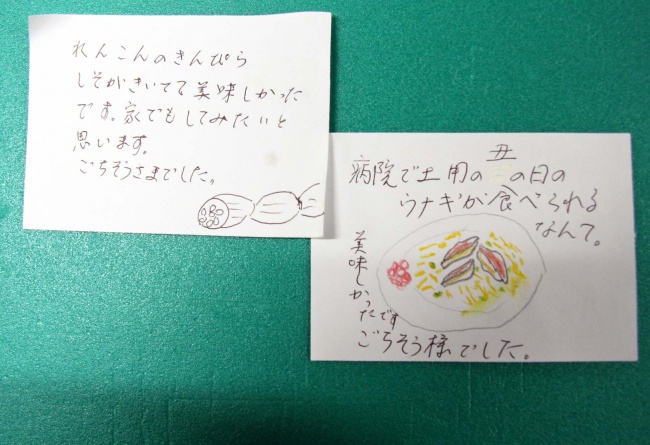

先日は「病院で土用の丑の日のウナギが食べられるなんて。美味しかったです。ごちそう様でした。」と綺麗に描写されたお手紙。とてもお上手です。こんなイラストがササッと書けるなんて素敵ですよね。

●全スタッフの励みになります!

「管理栄養士や調理スタッフは、栄養摂取に問題がなく、通常の食事を摂られる患者さんとは、普段なかなかお顔を合わせることのないので、こんなに心のこもったお手紙はスタッフの励みになります!!」と栄養部の課長も話していました。

栄養部ではすべて大事に保管していて、私も見せてもらいましたが、とてもうれしくありがたいと感じました。

病院に勤務しているすべてのスタッフの励みになると思います!ありがとうございます!

お手紙が終わってしまうのは寂しいですが、一日も早いご退院をお祈りいたします。

ペットボトルやガチャガチャのケースなどを利用しています。

ペットボトルやガチャガチャのケースなどを利用しています。